Publié le 18 août 2025

Temps de lecture : 5 minutes

Par Jordy Munarriz

Jordy Munarriz

Ingénieur en environnement, titulaire d'un master en énergies renouvelables et spécialisé en développement durable, il est passionné de voyages et défenseur du tourisme responsable. Il capture l'essence de l'exploration à travers ses récits, inspirant ainsi les autres à se connecter à la nature de manière consciente et significative.

Références :

[1] Holmer I. Vêtements de protection dans les environnements chauds. Ind Health. 2006;44(3):404-13.

[2] Havenith G. Interaction des vêtements et de la thermorégulation. Exog Dermatol. 2002;1(5):221-30.

[3] Parsons K. Environnements thermiques humains. 3e éd. Boca Raton : CRC Press ; 2014.

[4] McCullough EA, Jones BW, Tamura T. Une base de données pour déterminer la résistance à l'évaporation des vêtements. ASHRAE Trans. 1989;95(2):316-28.

[5] Gagge AP, Stolwijk JA, Hardy JD. Confort et sensations thermiques. Science. 1967;157(3787):1557-8.

[6] Rossi RM. Textiles et confort thermophysiologique humain dans le froid. Ann Occup Hyg. 2001;45(4):239-46.

[7] Richards M. Le mannequin thermique : histoire et applications. Eur J Appl Physiol. 2005;94(5-6):641-8.

[8] Bartels V. Confort physiologique des textiles de protection. Dans : Scott RA, éditeur. Textiles de protection. Cambridge : Woodhead Publishing ; 2005. p. 371-400.

[9] Lotens WA. Transfert de chaleur des humains portant des vêtements [thèse]. Eindhoven : Eindhoven Univ Technol ; 1993.

[10] Havenith G, Heus R, Lotens WA. Isolation résultante des vêtements : une fonction du mouvement du corps, de la posture, du vent, de l'ajustement des vêtements et de l'épaisseur de l'ensemble. Ergonomie. 1990;33(1):67-83.

[11] Li Y. La science du confort vestimentaire. Text Prog. 2001;31(1):1-135.

[12] Gonzalez RR. Biophysique des échanges thermiques et des vêtements : applications à la physiologie du sport. Med Sci Sports Exerc. 1987 ; 19(5 Suppl.) : S162-70.

[13] Nielsen R, Endrusick TL. Sensibilité du système thermorégulateur aux variations de la température corporelle chez l'homme. J Appl Physiol. 1990;69(2):477-84.

[14] McQueen RH. Odeur dans les textiles : une revue des méthodes d’évaluation, des caractéristiques des tissus et du contrôle des odeurs. Text Res J. 2015 ; 85(2) : 123-36.

[15] Chapagain AK, Hoekstra AY. L'empreinte hydrique de la consommation de coton. Rapport de recherche sur la valeur de l'eau n° 18. Delft : UNESCO-IHE ; 2004.

Dernières nouvelles

Ajoutez une brève description pour l'actualité de votre marque

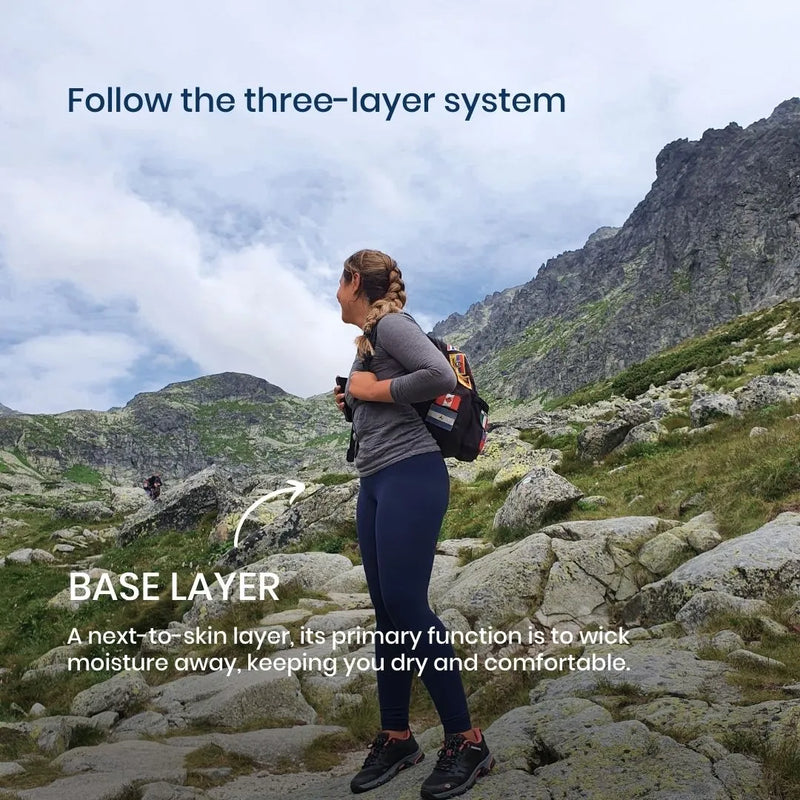

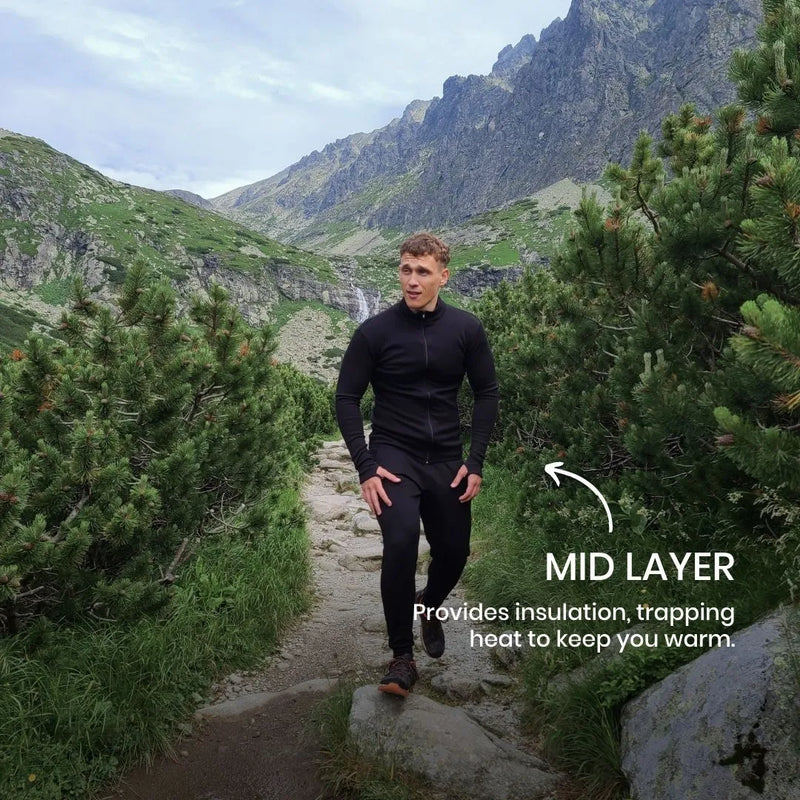

L'art de superposer les vêtements : comment superposer pour l'extérieur

Apprenez à superposer vos vêtements pour vos activités de plein air : couches de base, couches intermédiaires et couches extérieures. Restez au chaud, au sec et à l'aise en toutes circonstances.

Le temps du tissage : le Pérou que vous ne voyez pas sur la photo

Explorez l’autre côté du Pérou, où le tissage, la tradition et le rôle de l’alpaga reflètent une approche lente et intentionnelle de la mode.

Qu'est-ce qu'un micron dans un vêtement en laine ?

Découvrez ce que signifie un micron dans la laine, comment il affecte la douceur, la durabilité et le prix, et comment choisir entre l'alpaga, le mérinos et le cachemire.

Ajouter un slogan

Colonne

Associez du texte à une image pour vous concentrer sur l'image choisie

BOUTIQUE FEMME

Ajouter un slogan

Colonne

Associez du texte à une image pour vous concentrer sur l'image choisie

BOUTIQUE HOMME